Baja telah lama disebut sebagai tulang punggung industrialisasi dan pertahanan modern, membentuk segala sesuatu mulai dari infrastruktur sipil hingga mesin perang utama. Namun, di tengah era pesawat siluman, drone, rudal presisi, dan perang siber, pertanyaan strategis muncul: masihkah baja memegang peran krusial dalam arsitektur perang modern? Lebih jauh lagi, bagaimana industri baja berperan dalam pembangunan kemampuan pertahanan negara?

Dua konflik besar yang sedang berlangsung—Perang Rusia–Ukraina dan eskalasi di Timur Tengah antara Iran dan Israel—menghadirkan bukti nyata akan peran krusial baja. Di Ukraina, baja terbukti sangat vital saat pabrik baja Azovstal di Mariupol berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir. Demikian pula, di Iran, fasilitas strategis seperti Fordow dan Natanz terlindungi kuat di balik lapisan baja dan beton tebal. Sementara itu, di Israel, ribuan ruang perlindungan sipil (“MAMAD”) juga mengandalkan baja sebagai perisai esensial. Di seluruh medan tempur tersebut, berbagai infrastruktur penting berbahan baja terbukti sangat strategis dan krusial dalam mendukung kemampuan berperang.

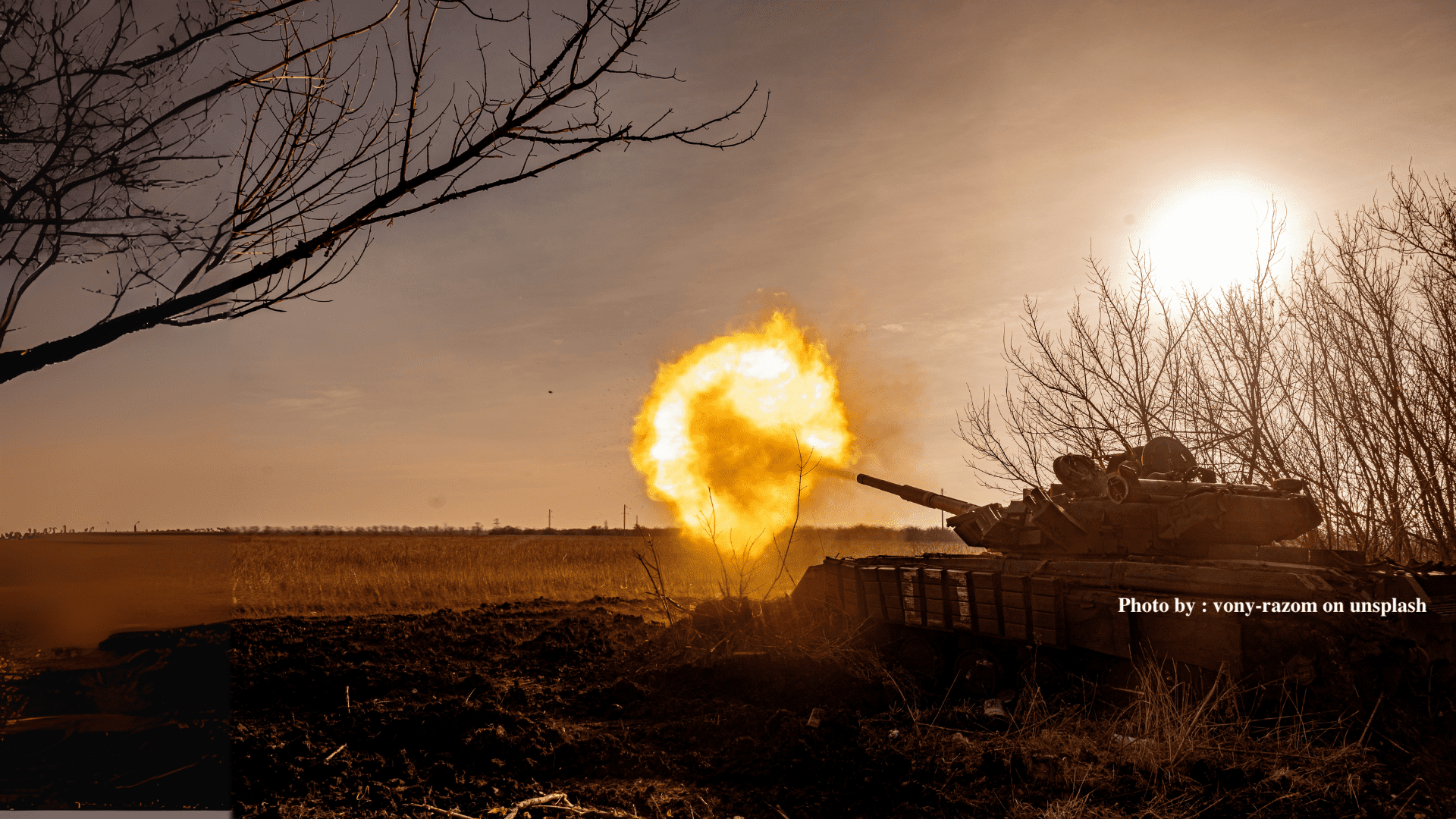

Bukti lebih lanjut atas peran vital ini terlihat jelas dalam dinamika pertempuran. Dalam perang darat di Donbas, tank-tank dengan baja balistik tebal menjadi penentu utama. Di sisi lain, konflik di Timur Tengah menunjukkan duel baja dalam serangan dan pertahanan: mulai dari infrastruktur yang menjadi target serangan udara presisi Israel, hingga bom penembus bunker GBU-57 milik AS yang mengandalkan cangkang baja super kerasnya, serta rudal dan drone Iran yang juga bergantung pada baja dalam konstruksinya.

Berbagai bukti konkret dari medan perang dengan jelas menunjukkan bahwa baja tidak hanya tetap relevan, tetapi justru memegang peran strategis yang tak tergantikan dalam peperangan modern. Ia hadir sebagai material kunci dalam alat penghancur, perisai pelindung, dan urat nadi logistik. Untuk memahami posisi krusial ini secara menyeluruh, artikel ini akan menelusuri evolusi penggunaannya, mengulas fakta-fakta dari medan tempur, dan menarik pembelajaran strategis guna merumuskan arah pengembangan industri baja nasional dalam konteks pertahanan negara.

Dari Kapal Perang ke Pesawat Siluman: Jejak Historis Baja

Sejak era kuno, evolusi teknologi militer tak terpisahkan dari kemajuan material, di mana revolusi baja membuka babak baru dalam sejarah peperangan. Sejak abad ke-19, baja menjadi fondasi pembangunan kekuatan militer modern, dari kapal perang lapis baja, benteng permanen, hingga rel kereta logistik. Pada Perang Dunia I dan II, baja secara definitif menjadi penentu keunggulan industri militer: dari tank Sherman dan Panzer, kapal perang raksasa seperti kelas Bismarck dan Yamato, hingga jembatan Bailey portabel.

Memasuki era Perang Dingin, dimensi perang meluas ke domain nuklir. Persaingan rudal balistik antarbenua (ICBM) menuntut struktur pertahanan yang tak tertembus. Di sinilah baja berdaya tahan tinggi menjadi esensial: silo rudal dibangun dengan beton dan baja bertulang, tidak hanya menopang peluncur tetapi juga melindungi dari getaran seismik dan ledakan. Pusat komando strategis dan fasilitas radar pun menggunakan lapisan baja sebagai proteksi vital dari gelombang kejut nuklir atau serangan Electromagnetic Pulse (EMP). Di laut, kekuatan penangkal strategis bawah laut didominasi kapal selam nuklir seperti kelas Ohio (AS) dan Typhoon (Uni Soviet), yang lambungnya memanfaatkan baja HY-80 dan HY-100—dirancang untuk bertahan pada tekanan ribuan meter di kedalaman laut dan suhu ekstrem.

Era militer modern ditandai sistem senjata presisi tinggi, drone, rudal jelajah, dan jet tempur stealth seperti F-22 dan F-35. Namun, di tengah dominasi titanium dan material komposit, baja tetap tidak tergantikan pada komponen kritis yang menuntut kekuatan tarik ekstrem dan ketahanan beban vertikal. Contohnya termasuk sistem pendaratan, aktuator internal, hingga rangka peluncur; F-35 Lightning II sendiri menggunakan AerMet 100 steel untuk bagian-bagian vital ini. Kapal induk raksasa seperti USS Gerald R. Ford juga masih memakai baja tahan ledakan bawah laut yang secara struktural belum tergantikan.

Peran baja juga meluas hingga ke amunisi dan pertahanan rudal canggih. Bom penembus bunker seperti GBU-57 Massive Ordnance Penetrator mengandalkan casing baja spesialis untuk menembus lapisan pelindung bawah tanah. Baja maraging digunakan pada sistem rudal balistik karena stabilitas dimensinya dalam suhu ekstrem dan tekanan tinggi. Bahkan sistem pertahanan udara seperti S-400 Rusia dan THAAD Amerika Serikat tetap menggunakan struktur baja kokoh dalam peluncur dan transporternya. Di luar atmosfer bumi, baja berperan dalam komponen struktural peluncur luar angkasa seperti Falcon 9 dan roket Soyuz, serta menjadi bagian dari landasan peluncur dan proteksi pusat kendali.

Skala ketergantungan militer modern pada baja paling jelas terlihat pada kekuatan tempur utama seperti Amerika Serikat. Dengan sekitar 243 kapal aktif (termasuk 11 kapal induk bertenaga nuklir), 4.650 unit tank tempur utama M1 Abrams, dan lebih dari 13.000 pesawat militer, kebutuhan akan baja sangat masif. Pembangunan kapal perang—terutama kapal induk—membutuhkan puluhan ribu hingga lebih dari seratus ribu ton baja. Tank M1 Abrams memiliki berat 60-70 ton, mayoritas adalah baja balistik. Semua ini menegaskan bahwa baja bukan sekadar material pendukung, tetapi fondasi utama yang tak tergantikan dalam arsitektur kekuatan militer global.

Dari kapal perang abad-19 hingga kapal induk bertenaga nuklir dan jet tempur siluman abad ke-21, baja tetap menjadi kerangka fisik kekuatan tempur. Evolusinya mungkin telah mengubah bentuk dan komposisinya, tetapi perannya sebagai pelindung strategis, tulang punggung logistik militer, dan simbol keunggulan industri pertahanan tetap tak tergantikan.

Baja dalam Perang Nyata: Rusia–Ukraina dan Iran–Israel

Dua konflik besar yang tengah meletus—perang Rusia–Ukraina dan eskalasi bersenjata antara Iran dan Israel—menjadi panggung pembuktian konkret peran baja dalam peperangan modern. Ini bukan lagi teori, melainkan tabrakan langsung arsitektur militer, logistik, dan infrastruktur pertahanan yang dibangun oleh baja.

Di medan perang Ukraina, baja hadir di hampir setiap lini pertempuran bagi kedua belah pihak. Tank-tank tempur utama seperti T-64, T-80, dan T-84 Oplot dari pihak Ukraina, serta T-72, T-80, dan T-90 dari Rusia, semuanya menggunakan baja balistik tebal untuk melindungi awak dan sistem senjatanya. Kendaraan lapis baja, jembatan militer portabel, hingga perlindungan stasiun komando dan gudang amunisi juga memanfaatkan kekuatan baja. Ketika Rusia menyerang Mariupol, kompleks industri baja Azovstal menjadi benteng pertahanan terakhir, di mana berton-ton baja sipil berubah fungsi menjadi pelindung nyawa di tengah gempuran artileri dan pemboman.

Sementara itu, dalam konflik di Timur Tengah, baja juga memainkan peran sentral dalam dinamika serangan dan pertahanan. Dalam eskalasi 12 hari antara Israel, Iran, dan AS, serangan udara presisi Israel menargetkan infrastruktur permukaan Iran yang berstruktur baja, sementara pembom B-2 Spirit AS menerjunkan bom “bunker-buster” GBU-57 yang berdaya tembus tinggi berkat cangkang baja super kerasnya untuk menembus fasilitas nuklir Iran yang dilindungi baja dan beton bawah tanah. Sebagai respons, Iran mengandalkan rudal balistik dan drone dengan struktur baja untuk melancarkan serangan. Di sisi pertahanan, bunker bawah tanah Iran serta sistem anti-rudal dan ribuan ruang perlindungan sipil Israel (MAMAD) secara ekstensif menggunakan baja sebagai pelindung utama.

Penggunaan baja yang masif ini, di satu sisi menjawab peran penting baja di medan pertempuran, namun demikian di sisi lain memunculkan pertanyaan tentang bagaimana negara membangun industri baja untuk menopang kekuatan militernya. Di sinilah perbedaan mencolok muncul. Meskipun Ukraina memiliki industri baja besar sebelum perang (termasuk Azovstal dan Illich Iron and Steel Works), kerusakan dan pendudukan melumpuhkan fasilitas tersebut. Akibatnya, Ukraina tidak mampu menopang penuh logistik dan produksi militernya secara mandiri, sehingga sangat bergantung pada pasokan baja dan peralatan militer dari Eropa dan Amerika Serikat (seperti tank Leopard 2 dan HIMARS). Ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi baja domestik yang terganggu dapat merapuhkan kemandirian militer.

Sebaliknya, Rusia menunjukkan bagaimana industri baja yang kuat dan terintegrasi dengan kompleks militer dapat menunjang ketahanan jangka panjang dalam konflik besar. Dengan kapasitas produksi baja melebihi 70 juta ton per tahun dan integrasi kuat antara sektor baja dan industri pertahanan seperti UralVagonZavod, Rusia mampu terus memproduksi tank T-90M, sistem artileri self-propelled, dan kendaraan tempur lapis baja dalam skala besar. Bahkan di bawah sanksi, rantai pasok domestik dan orientasi mandiri dari sektor bajanya memungkinkan Rusia mempertahankan intensitas militer tinggi selama lebih dari dua tahun konflik.

Iran menghadirkan studi kasus yang berbeda. Meski tidak memiliki industri baja sebesar Rusia, Iran membangun kemampuan rudal balistik domestik yang menjadi tulang punggung doktrin pertahanannya. Rudal-rudal seperti Shahab-3, Emad, dan Dezful dilaporkan menggunakan struktur baja dan paduan khusus untuk casing dan peluncurannya. Dalam beberapa serangan balasan terhadap Israel dan pangkalan AS, Iran mengandalkan rudal-rudal ini sebagai bentuk serangan presisi jarak jauh—bukti bahwa dalam perang modern berbasis rudal, baja tetap hadir sebagai tulang punggung sistem senjata strategis. Beberapa fasilitas rudal dan nuklir Iran seperti Natanz dan Fordow juga dibangun di bawah tanah dengan perlindungan berlapis baja dan beton, menjadikannya hampir mustahil dihancurkan dengan serangan konvensional.

Israel, di sisi lain, menunjukkan bagaimana ekosistem industri pertahanan yang modern dapat beroperasi meskipun tidak memiliki basis produksi baja domestik yang besar. Israel mengimpor sebagian besar kebutuhannya dari mitra strategis seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, lalu mengintegrasikan baja tersebut dalam sistem vital seperti tank Merkava, sistem anti-rudal Iron Dome, bunker komando, dan ribuan ruang perlindungan sipil (MAMAD). Ketergantungan ini tertutupi oleh kedekatan strategisnya dengan Amerika Serikat—sebuah negara dengan industri baja yang sangat kuat, yang tidak hanya menjadi pemasok, tetapi juga sponsor utama dalam bentuk dukungan militer langsung, termasuk pengadaan peralatan dan sistem pertahanan berbasis baja.

Namun, bayangkan jika Israel dihadapkan pada embargo baja seperti yang dialami Iran—tanpa akses ke impor strategis dan tanpa industri baja dalam negeri yang mencukupi. Maka kapasitas militernya untuk memproduksi dan memelihara sistem pertahanan yang kompleks seperti tank Merkava atau bunker bawah tanah kemungkinan besar akan terganggu serius. Kekuatan baja Israel bukan berasal dari kapasitas produksi domestik, tetapi dari aliansi dengan kekuatan baja dunia. Ini menegaskan bahwa ketahanan militer modern tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh akses yang stabil dan aman terhadap baja dalam bentuk bahan baku, komponen, dan sistem terintegrasi.

Dari keempat negara yang terlibat dalam dua konflik besar saat ini, terlihat jelas bahwa ketahanan militer sangat dipengaruhi oleh kekuatan industri baja nasional atau akses yang terjamin terhadapnya. Rusia menunjukkan bagaimana industri baja yang kuat dapat menopang kemampuan ofensif dan defensif dalam perang panjang. Ukraina, sebaliknya, menggambarkan rapuhnya kapasitas militer ketika industri bajanya lumpuh, meski sebelumnya punya basis produksi. Iran membuktikan bahwa bahkan dalam keterbatasan akibat embargo, kemampuan memproduksi komponen baja strategis menjadi kunci bertahannya deterensi nasional. Sementara Israel menampilkan kekuatan militer yang tak hanya ditopang inovasi dalam negeri, tetapi juga akses penuh terhadap suplai baja dari sekutu utama—Amerika Serikat. Semua ini menegaskan bahwa di medan perang modern, baja bukan sekadar material, melainkan infrastruktur kekuatan nasional yang menentukan.

Meskipun berbagai argumen dan opini berkembang mengenai sejauh mana baja menjadi faktor penentu kemenangan atau daya tahan dalam konflik, satu hal tetap tak terbantahkan: kecepatan dan kemandirian dalam rekonstruksi pascaperang sangat ditentukan oleh keberadaan industri baja nasional yang kuat. Di tengah reruntuhan kota, jalur logistik yang terputus, dan infrastruktur strategis yang hancur, negara yang memiliki kapasitas baja dalam negeri mampu bangkit lebih cepat dan berdaulat dalam menentukan arah pemulihannya sendiri. Dalam konteks ini, kepemilikan atas industri baja bukan sekadar isu manufaktur atau ekonomi, tetapi menjadi pembeda fundamental antara negara yang sanggup membangun kembali kekuatannya dan negara yang harus menggantungkan dukungan pada pihak lain.

Implikasi Strategis bagi Indonesia

Konflik di Ukraina dan Timur Tengah mengajarkan satu hal mendasar: ketahanan militer dan kapasitas rekonstruksi pascaperang tidak akan pernah terwujud tanpa fondasi industri baja nasional yang tangguh. Indonesia memang tidak berada di garis depan konflik bersenjata global. Namun, di tengah dunia yang semakin multipolar dan dipenuhi ketidakpastian, kegagalan membangun kekuatan industri strategis berisiko membuka titik-titik rawan dalam sistem pertahanan dan kepentingan nasional.

Meskipun Indonesia telah membangun posisi kuat dalam produksi baja nirkarat berkat melimpahnya cadangan nikel, capaian ini belum mencerminkan kekuatan menyeluruh sektor baja nasional. Terutama untuk industri baja karbon—tulang punggung kebutuhan konstruksi, infrastruktur, manufaktur, dan pertahanan—Indonesia menghadapi keterbatasan struktural. Bahan baku utama seperti bijih besi berkadar tinggi dan batu bara kokas tidak tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai di dalam negeri. Akibatnya, daya saing nasional tidak bisa hanya bertumpu pada keunggulan sumber daya alam. Ia harus dibangun melalui strategi negara yang komprehensif: penguasaan teknologi, integrasi rantai pasok, dan keberpihakan kebijakan terhadap penguatan industri baja nasional. Dari sisi kapasitas produksi, kemampuan menghasilkan produk khusus, dan keterpaduannya dengan sistem pertahanan, industri baja Indonesia masih tertinggal jauh. Data World Steel Association mencatat bahwa kapasitas produksi baja kasar Indonesia pada 2023 mencapai sekitar 16 juta ton, padahal kebutuhan jangka panjang untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 diperkirakan akan menembus lebih dari 100 juta ton per tahun untuk menopang pembangunan dan ketahanan nasional secara berkelanjutan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketiadaan lini produksi baja-baja khusus yang krusial untuk aplikasi militer. Indonesia nyaris tidak memiliki kemampuan memproduksi baja seperti HY-80, HY-100, AerMet 100, atau maraging steel—material esensial dalam pembuatan kapal selam, kendaraan tempur lapis baja, hingga sistem peluncur roket. Dalam situasi krisis atau ketika embargo global diberlakukan, ketergantungan penuh pada impor baja jenis ini akan menjadi titik rapuh yang fatal dalam sistem pertahanan nasional. Ketidaksiapan pada level hulu ini tidak hanya membatasi kapasitas produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga berpotensi mempengaruhi kemampuan pertahanan dalam menghadapi skenario darurat.

Keterbatasan ini tidak hanya berdampak pada sistem pertahanan militer, tetapi juga pada kemampuan negara membangun dan menjaga infrastruktur strategis yang vital. Industri baja yang tangguh dan mandiri adalah fondasi bagi beragam komponen utama pertahanan negara: jembatan logistik militer, pelabuhan dan dermaga angkatan laut, jaringan rel suplai, gudang peluru, hingga bunker komando. Tanpa basis baja nasional yang kuat dan terintegrasi dalam sistem perencanaan pertahanan dan pembangunan, Indonesia akan terus bergantung pada pasokan luar dan rentan terhadap guncangan eksternal—baik dalam bentuk krisis geopolitik, embargo, maupun disrupsi rantai pasok global.

Pengalaman dari kasus-kasus global memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Dari Israel, kita bisa melihat bagaimana aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat menyediakan bantalan logistik yang kuat dalam menghadapi situasi darurat. Iran menunjukkan hal sebaliknya—kemampuan membangun sistem pertahanannya secara mandiri di bawah tekanan embargo, termasuk penguasaan teknologi baja strategis. Perang di Ukraina, di sisi lain, mengungkap ironi yang tajam: meskipun memiliki kapasitas baja yang besar sebelum perang, industri tersebut tidak diarahkan secara strategis untuk mendukung kebutuhan pertahanan nasional. Akibatnya, saat invasi terjadi, Ukraina terpaksa menggantungkan diri sepenuhnya pada bantuan luar negeri untuk kendaraan lapis baja, amunisi, dan logistik tempur. Sebaliknya, Rusia menunjukkan bagaimana basis industri baja yang terintegrasi kuat dengan sektor pertahanan menjadi landasan penting dalam menjaga kesinambungan operasi militer dan dukungan logistik jangka panjang. Pada akhirnya, kesimpulan utamanya adalah Indonesia perlu membangun industri baja nasional yang mandiri, kuat, dan terintegrasi dengan kebutuhan strategis negara. Ini bukan semata untuk menghadapi perang, tetapi untuk memastikan kapasitas nasional dalam melakukan rekonstruksi jika krisis terjadi. Di tengah dunia yang rapuh dan cepat berubah, ketahanan sejati tidak dibangun saat konflik datang, tetapi dipersiapkan jauh sebelum itu tiba. Dan dalam hal ini, baja bukan hanya material, melainkan fondasi dari kekuatan dan kedaulatan sebuah bangsa.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Baja di Medan Perang (Bagian I)”, Klik untuk baca di Kompas: https://money.kompas.com/read/2025/06/27/115748226/baja-di-medan-perang-bagian-i.

Widodo Setiadharmaji adalah pendiri SMInsights dengan pengalaman lebih dari dua puluh tahun dalam bidang teknologi, strategi bisnis, dan pengembangan industri. Penulis artikel dinamika dan kebijakan industri yang dipublikasikan di Kompas, KataData, dan media nasional lainnya.